El eudemonismo es una teoría ética fundamental que defiende que la felicidad constituye el bien supremo y el fin último de toda acción humana. Esta corriente filosófica, profundamente arraigada en el pensamiento griego clásico, propone que alcanzar la eudaimonía —entendida no como un simple estado emocional placentero, sino como el florecimiento pleno del ser humano— representa el objetivo central de la vida ética. A diferencia de otras concepciones modernas que asocian la felicidad con sensaciones pasajeras de bienestar, el eudemonismo plantea una visión integral donde la realización personal se vincula estrechamente con el desarrollo de la virtud, el ejercicio de la razón y la práctica constante de la excelencia moral.

Esta perspectiva ética ha influido decisivamente en el desarrollo del pensamiento occidental durante más de dos milenios, configurando no solo sistemas filosóficos completos sino también orientando prácticas contemporáneas en campos tan diversos como la psicología, la educación y la ética empresarial. Comprender el eudemonismo implica adentrarse en una de las construcciones intelectuales más sofisticadas de la antigüedad, donde la felicidad deja de ser un accidente fortuito para convertirse en el resultado deliberado de una vida guiada por la razón y la virtud.

¿Qué es el eudemonismo? Definición y fundamentos conceptuales

El eudemonismo se clasifica como una ética teleológica, es decir, una ética centrada en los fines o propósitos. En este marco conceptual, la corrección moral de cualquier acción se evalúa según su capacidad para conducir al agente hacia ese fin supremo que es la felicidad. Esta característica teleológica distingue al eudemonismo de otras corrientes éticas que se enfocan en el deber, las normas o las consecuencias sociales.

Históricamente, todas las escuelas éticas de la antigüedad clásica compartieron esta orientación eudemonista, aunque divergieron radicalmente en sus definiciones específicas de qué constituye la felicidad y cuáles son los medios apropiados para alcanzarla. Desde los cirenaicos que priorizaban el placer inmediato, hasta los estoicos que buscaban la tranquilidad mediante la aceptación del destino, el debate sobre la naturaleza de la eudaimonía atravesó todo el pensamiento griego.

Etimología y significado profundo de eudaimonía

El término eudemonismo deriva directamente del concepto griego eudaimonía, cuya etimología resulta esencial para una comprensión precisa de su alcance filosófico. La palabra se compone de dos elementos: eu (bueno, bien) y daimōn (espíritu, destino o deidad menor). Esta composición lingüística revela una complejidad conceptual que trasciende las traducciones simplistas.

La raíz daimōn invocaba originalmente un factor externo, casi divino, de suerte o destino que favorecía a ciertos individuos. En la mentalidad griega arcaica, tener un «buen daimōn» significaba contar con la protección de fuerzas superiores que garantizaban la prosperidad. Sin embargo, el desarrollo progresivo del pensamiento ético griego, especialmente con la contribución decisiva de Aristóteles, supuso un esfuerzo monumental por internalizar y racionalizar este concepto.

Traducir eudaimonía simplemente como «felicidad» resulta profundamente insuficiente, porque esta traducción evoca inevitablemente una concepción moderna basada en el placer emocional subjetivo y transitorio. En el contexto filosófico griego, la eudaimonía debe entenderse más apropiadamente como «florecimiento humano», «vida buena» o «prosperidad objetiva». Esta precisión terminológica no es meramente académica: define toda la arquitectura conceptual del eudemonismo.

La transformación del concepto desde un favor divino hacia un logro humano deliberado representa uno de los giros más significativos en la historia del pensamiento ético. Al vincular la eudaimonía con la virtud (areté) —algo controlable por el carácter o ethos del individuo—, la filosofía griega democratizó, por así decirlo, el acceso a la felicidad. Ya no dependía de los caprichos del destino, sino que se convertía en el resultado natural de una vida dedicada conscientemente al cultivo de la excelencia.

Esta tensión fundamental entre el esfuerzo personal (la virtud como práctica deliberada) y las circunstancias externas (la fortuna como factor incontrolable) define precisamente el núcleo problemático que el eudemonismo aristotélico abordará con profundidad excepcional.

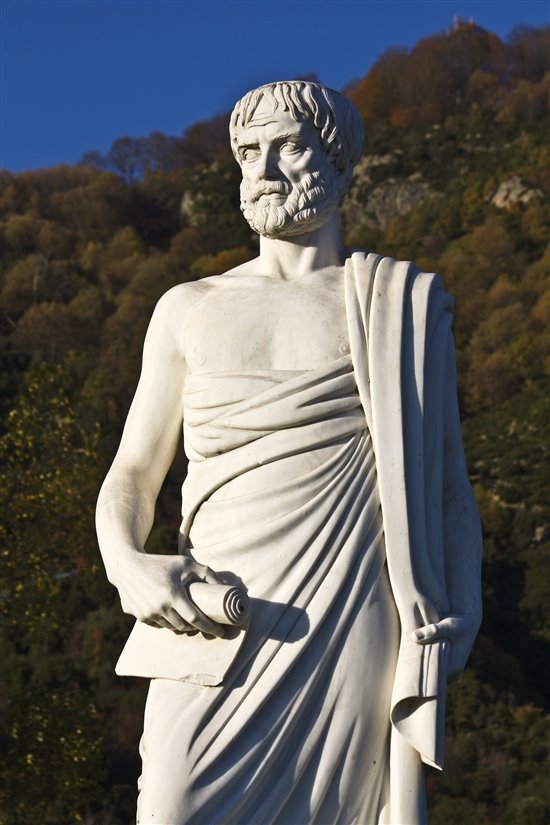

Aristóteles y la formulación canónica del eudemonismo

Aunque el eudemonismo como orientación ética general atraviesa todo el pensamiento antiguo, con precursores fundamentales en Sócrates y Platón, la teoría ética de Aristóteles representa su formulación más completa y sistemática. Expuesta principalmente en su obra cumbre Ética a Nicómaco, la concepción aristotélica del eudemonismo se ha convertido en el paradigma por excelencia de esta corriente filosófica, hasta el punto de que frecuentemente se habla específicamente de «eudemonismo aristotélico».

La arquitectura conceptual del sistema aristotélico descansa sobre un principio fundamental: el ergón o función propia. Aristóteles argumenta que cada ser vivo posee una función característica que define su naturaleza y su excelencia. La felicidad humana, sostiene, debe alcanzarse realizando precisamente esa función esencial que distingue al ser humano de otras especies y formas de vida.

¿Cuál es esa capacidad distintiva? Para Aristóteles, la respuesta es inequívoca: la razón (logos). Mientras que compartimos con las plantas las funciones nutritivas y reproductivas, y con los animales las capacidades sensoriales y locomotrices, solo los seres humanos poseemos la facultad racional. Por consiguiente, la eudaimonía debe consistir en una «actividad del alma conforme a la virtud», donde el alma se entiende específicamente en su dimensión racional.

Esta definición aristotélica introduce varios elementos cruciales. Primero, la felicidad es una actividad (energeia), no un estado pasivo ni una posesión. No basta con tener capacidades virtuosas; es necesario ejercerlas activamente y de manera constante. Segundo, esta actividad debe realizarse conforme a la virtud, es decir, según los patrones de excelencia que definen el funcionamiento óptimo de nuestras facultades racionales. Tercero, para constituir genuina eudaimonía, esta actividad virtuosa debe ser estable, constante y elegida deliberadamente a lo largo de toda una vida.

Al definir la felicidad como actividad basada en la excelencia del alma racional, Aristóteles establece una distinción clara y tajante con los placeres meramente transitorios o corporales. La eudaimonía no puede identificarse con momentos efímeros de satisfacción sensorial, sino que representa una condición integral y comprehensiva que abarca la totalidad de una existencia humana bien vivida.

Areté y phrónesis: las herramientas del florecimiento

Para Aristóteles, la consecución de la eudaimonía no es cuestión de suerte ni de simple deseo. Es el resultado directo y predecible de la acción humana guiada sistemáticamente por la práctica de la virtud (areté). El término griego areté, frecuentemente traducido como «virtud», denota más precisamente «excelencia» o «perfección en el desempeño de una función».

Aristóteles distingue cuidadosamente dos categorías fundamentales de virtudes, cada una correspondiente a una dimensión diferente de la vida racional:

Virtudes éticas (areté ethiké)

Las virtudes éticas se refieren al carácter y a la regulación apropiada de la conducta. Estas virtudes no son innatas; se adquieren mediante la costumbre y el hábito repetido. Su principio rector fundamental es la célebre doctrina del término medio.

El término medio no representa un compromiso tibio ni una mediocridad calculada. Por el contrario, constituye el punto exacto de excelencia entre dos extremos viciosos: el exceso y el defecto. Por ejemplo, la valentía es el término medio virtuoso entre la temeridad (exceso de audacia) y la cobardía (defecto de coraje). La generosidad se sitúa entre la prodigalidad y la tacañería. La magnanimidad entre la vanidad y la pusilanimidad.

Esta doctrina del término medio revela la sofisticación del pensamiento aristotélico. El punto medio no es una posición matemáticamente equidistante ni universalmente idéntica para todos los individuos. Varía según las circunstancias, las personas y las situaciones concretas. Lo que constituye valentía para una persona podría ser temeridad para otra, dependiendo de sus capacidades y su contexto específico.

Las virtudes éticas son indispensables para una vida cívica y social adecuada. Sin justicia, templanza, valentía y liberalidad, la convivencia en la polis resulta imposible. Pero Aristóteles es claro: estas virtudes del carácter, aunque necesarias, no son suficientes por sí mismas para alcanzar la forma más elevada de eudaimonía.

Virtudes dianoéticas (areté dianoetikē)

Las virtudes dianoéticas o intelectuales se refieren a la excelencia de la razón misma. Aquí encontramos cualidades como la sabiduría teórica (sophia), la ciencia (episteme), el arte o técnica (techne), el intelecto intuitivo (nous) y, crucialmente, la prudencia (phrónesis).

La phrónesis ocupa una posición absolutamente central en el sistema aristotélico. Esta virtud intelectual, frecuentemente traducida como «prudencia» o «sabiduría práctica», representa la capacidad de deliberar correctamente sobre lo que es bueno y conveniente para el ser humano en situaciones concretas y particulares. La phrónesis permite identificar y aplicar el término medio apropiado en cada circunstancia específica.

Sin prudencia, las virtudes éticas permanecen ciegas e ineficaces. Podemos tener el deseo de ser valientes o generosos, pero sin la sabiduría práctica que nos indique cuándo, cómo, hacia quién y en qué medida ejercer estas virtudes, nuestras acciones pueden desviarse hacia el exceso o el defecto. La phrónesis actúa como el puente necesario e indispensable entre el conocimiento teórico y la acción moral efectiva, dirigiendo la vida práctica hacia la eudaimonía mediante decisiones apropiadas y oportunas.

La vida contemplativa como cumbre de la eudaimonía

El punto culminante y más controvertido de la filosofía aristotélica sobre la felicidad se encuentra en el Libro X de la Ética a Nicómaco. Después de dedicar nueve libros a explorar las virtudes éticas y la vida práctica en la comunidad política, Aristóteles concluye que la forma más elevada y perfecta de eudaimonía es la vida contemplativa (bíos theōrētikos), dedicada a la búsqueda del conocimiento y la sabiduría filosófica.

¿Por qué esta priorización de la contemplación? Aristóteles ofrece varios argumentos convergentes. La vida teorética ejercita la parte más divina, autosuficiente y estable del ser humano: la razón pura. A diferencia de las actividades prácticas que requieren de otras personas, recursos materiales y condiciones externas favorables, la contemplación es la actividad más autárquica o autosuficiente. El filósofo puede contemplar solo, sin depender de colaboradores ni instrumentos.

Además, la contemplación se realiza por sí misma, no como medio para otros fines. Las actividades prácticas, incluso las más nobles como la política o la guerra, se emprenden para lograr algo diferente de ellas mismas: la paz, la justicia, la prosperidad de la ciudad. La contemplación, en cambio, contiene su propio fin y su propia recompensa. Es la actividad más continua y placentera, porque puede sostenerse durante períodos más prolongados sin fatiga y procura los placeres más puros y estables.

Esta elevación de la vida contemplativa ha generado un debate académico extenso y profundo. ¿Cómo se reconcilia la exaltación de la filosofía teorética con los nueve libros previos dedicados a las virtudes prácticas y la vida en la polis? ¿Está Aristóteles abandonando su ética cívica en favor de un ideal de vida retirada y contemplativa?

La resolución más plausible de esta aparente tensión reconoce que Aristóteles propone una concepción inclusiva de la eudaimonía. La vida virtuosa práctica no es descartada sino que constituye la condición necesaria para la vida contemplativa. Sin las virtudes éticas, sin la templanza que regula nuestros deseos, sin la justicia que ordena nuestras relaciones sociales, sin la prudencia que guía nuestras decisiones prácticas, resulta imposible dedicarse establemente a la contemplación filosófica.

La vida contemplativa representa el ideal de perfección, la actividad más divina de la que somos capaces, pero este ideal se asienta firmemente sobre los cimientos de las virtudes prácticas. El eudemonismo aristotélico busca así un equilibrio dinámico entre la excelencia cívica y la autarquía intelectual, reconociendo que ambas dimensiones son componentes esenciales de una vida plenamente floreciente.

El papel de la fortuna: estabilidad y vulnerabilidad en la eudaimonía

Uno de los aspectos más realistas y profundos del eudemonismo aristotélico es su reconocimiento explícito de los límites del control humano sobre la felicidad. A diferencia de concepciones más idealistas que afirman que la virtud por sí sola garantiza la felicidad independientemente de las circunstancias externas, Aristóteles adopta una posición matizada y realista.

Para Aristóteles, alcanzar el estado de eudaimōn (persona que posee eudaimonía) no depende únicamente de poseer un carácter virtuoso. También requiere de los bienes externos que provee la fortuna. ¿Qué son estos bienes externos? Incluyen la salud, una cantidad razonable de recursos materiales, amigos, una posición respetable en la comunidad, y la ausencia de desgracias devastadoras como la pérdida prematura de seres queridos o catástrofes naturales.

La eudaimonía requiere estabilidad para ser considerada auténticamente el bien supremo. Aristóteles es claro en que no podemos llamar feliz a alguien basándonos en un solo día o en un período breve. La felicidad debe manifestarse a lo largo de una vida completa. El desarrollo virtuoso del carácter es ciertamente la principal actividad determinante de la felicidad, precisamente porque está bajo el control del agente. Sin embargo, la vida humana floreciente requiere también de prosperidad material, salud física y ausencia de grandes desgracias.

La escasez severa de bienes materiales dificulta o incluso imposibilita la práctica constante de ciertas virtudes. ¿Cómo puede alguien ejercer la generosidad si carece completamente de recursos para compartir? ¿Cómo puede dedicarse a la vida contemplativa quien debe luchar constantemente por su supervivencia básica? La enfermedad crónica, el dolor físico intenso, o la pérdida de facultades mentales comprometen gravemente la capacidad de ejercer la virtud de manera estable.

Este reconocimiento del papel de la fortuna introduce un elemento de vulnerabilidad que matiza significativamente la completa autodeterminación de la felicidad. La eudaimonía aristotélica no es inmune a los golpes del destino. Sin embargo, Aristóteles sostiene que una persona verdaderamente virtuosa soportará las adversidades con nobleza y no se volverá miserable por infortunios ordinarios. La virtud proporciona una cierta protección o amortiguación contra los avatares de la fortuna, aunque no puede eliminar completamente su influencia.

Esta visión realista confiere una profundidad excepcional a la ética aristotélica. Al reconocer que la vida buena no es completamente invulnerable al mundo exterior, Aristóteles evita tanto el optimismo ingenuo que niega la importancia de las circunstancias como el pesimismo paralizante que considera la virtud inútil frente a la fortuna. El eudemonismo busca minimizar el riesgo del destino mediante la formación sólida del carácter y la elección prudente, pero reconoce honestamente que no puede eliminar completamente los obstáculos impuestos por las circunstancias externas.

Distinciones cruciales: eudemonismo frente a otras éticas de la felicidad

Para comprender plenamente el eudemonismo y apreciar su singularidad conceptual, resulta imprescindible diferenciarlo sistemáticamente de otras corrientes éticas que también persiguen la felicidad o el bien supremo. Estas distinciones no son meramente académicas; revelan compromisos filosóficos fundamentalmente diferentes sobre la naturaleza humana, la agencia moral y los criterios de la vida buena.

Eudemonismo y hedonismo: placer versus florecimiento

La distinción fundamental entre eudemonismo y hedonismo radica en la naturaleza misma del bien supremo. El hedonismo, en sus diversas formulaciones, identifica el bien con el placer (hedoné) y el mal con el dolor. La escuela cirenaica, fundada por Aristipo de Cirene, representa la forma más radical del hedonismo antiguo, priorizando el goce sensorial inmediato y corporal como el único bien auténtico.

Para los cirenaicos, cada momento de placer posee valor intrínseco, independientemente de sus consecuencias futuras. No existe jerarquía cualitativa entre placeres; un placer es bueno simplemente por ser placentero, sin importar su fuente o naturaleza. Esta posición lleva a una orientación ética centrada en la gratificación inmediata y la acumulación cuantitativa de experiencias placenteras.

El epicureísmo, formulado por Epicuro, ofrece una versión más sofisticada del hedonismo. Define el placer de manera negativa: como la mera ausencia de dolor físico (aponía) y de perturbación mental (ataraxia). El sabio epicúreo busca la tranquilidad y la serenidad mediante una vida prudente, moderada y razonable, evitando tanto los dolores corporales como las angustias del alma provocadas por deseos innecesarios o temores irracionales.

El eudemonismo aristotélico se opone fundamentalmente a ambas vertientes hedonistas. Para Aristóteles, el placer es ciertamente un acompañamiento natural y apropiado de la actividad virtuosa bien ejecutada. Experimentamos placer cuando realizamos excelentemente nuestras funciones características. Sin embargo, el placer no es el fin en sí mismo sino un epifenómeno de la actividad virtuosa.

La diferencia es radical. El eudemonismo prioriza la excelencia racional y el florecimiento (areté) —un bien cualitativo, activo y objetivo—, mientras que el hedonismo prioriza la sensación placentera o la ausencia de sensación dolorosa —un bien cuantitativo, pasivo y subjetivo—. La ataraxia epicúrea busca la serenidad mediante la evitación prudente del dolor; la eudaimonía busca la plenitud mediante el ejercicio activo y el perfeccionamiento constante de la razón.

Imagina a dos personas: una dedica su vida a acumular experiencias placenteras, evitando cuidadosamente cualquier actividad que pudiera causar molestia o esfuerzo. La otra se dedica al desarrollo de sus capacidades racionales, el cultivo de virtudes y la búsqueda del conocimiento, experiencias que pueden requerir esfuerzo, disciplina y ocasionalmente incomodidad. Para el hedonista, la primera vida es claramente superior. Para el eudemonista, la segunda vida representa el auténtico florecimiento humano, incluso si procura menos placeres inmediatos.

Eudemonismo y estoicismo: acción prudente versus aceptación resignada

El contraste entre eudemonismo y estoicismo se centra en las dimensiones de agencia, control y relación con el destino. La ética estoica, desarrollada por Zenón de Citio y continuada por figuras como Crisipo, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, postula que el universo está gobernado por una ley o razón universal (Logos) y que el destino es completamente inexorable.

Para los estoicos, la conducta correcta consiste en vivir conforme a la naturaleza y aceptar el destino con ecuanimidad. El sabio estoico busca la tranquilidad a través de la apatheia o imperturbabilidad, que implica insensibilidad tanto al placer como al dolor. La estrategia estoica fundamental es la dicotomía del control: debemos distinguir cuidadosamente entre aquello que está bajo nuestro control (nuestros juicios, deseos y opiniones) y aquello que no lo está (eventos externos, acciones de otros, nuestro cuerpo, nuestra reputación, nuestra fortuna).

La felicidad estoica se logra mediante la aceptación serena de todo lo que ocurre, reconociendo que forma parte del orden racional del universo. El estoico no lucha contra el destino sino que lo abraza, transformando la necesidad en virtud. La libertad consiste precisamente en alinear voluntariamente nuestra voluntad con el curso necesario de los acontecimientos.

El eudemonismo aristotélico, aunque ciertamente reconoce el papel limitante de la fortuna, mantiene un énfasis radicalmente diferente. Aristóteles subraya el control activo sobre el carácter mediante la práctica deliberada y la deliberación prudente (phrónesis) sobre las acciones apropiadas. Lejos de resignarse a aceptar pasivamente el destino, el eudemonista busca activamente moldear su vida hacia la excelencia.

Mientras el estoico logra la tranquilidad mediante la resignación y la aceptación incondicional de aquello que no puede cambiar, el eudemonista busca activamente la felicidad a través de la elección prudente, el desarrollo sistemático de virtudes y el esfuerzo constante por realizar su potencial racional. La diferencia es fundamentalmente una cuestión de actitud y orientación: ¿deberíamos aceptar el mundo tal como es o trabajar activamente para florecer dentro de sus limitaciones?

Eudemonismo y utilitarismo: florecimiento individual versus utilidad colectiva

El utilitarismo, especialmente en la formulación de Jeremy Bentham y John Stuart Mill, también se clasifica como una ética teleológica orientada hacia la felicidad o el placer. Sin embargo, la diferencia esencial con el eudemonismo radica en el alcance y el principio de utilidad.

El utilitarismo es una ética fundamentalmente colectiva y consecuencialista. Una acción es moralmente correcta si y solo si produce el máximo provecho o la máxima felicidad para el mayor número de personas. El utilitarismo evalúa las acciones exclusivamente por sus consecuencias agregadas, no por las intenciones del agente ni por su efecto sobre el carácter individual.

John Stuart Mill introduce una distinción cualitativa entre placeres superiores (intelectuales, estéticos, morales) y placeres inferiores (corporales, sensoriales), afirmando que «es mejor ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho». Esta distinción tiene ecos indudablemente eudemónicos, reconociendo que no todos los placeres poseen el mismo valor. Sin embargo, Mill mantiene firmemente el principio de utilidad: la corrección moral depende de la maximización de la felicidad agregada, no del florecimiento individual del agente.

El eudemonismo aristotélico se centra primariamente en el carácter individual del agente y su propio florecimiento. Aunque la eudaimonía ciertamente requiere de una vida en la polis y de relaciones sociales apropiadas —no es posible ser feliz en completo aislamiento—, el bien supremo consiste en la realización individual del potencial racional. La pregunta fundamental del eudemonismo es: «¿Cómo debo vivir yo para florecer?» La pregunta fundamental del utilitarismo es: «¿Qué acción producirá la mayor felicidad agregada?»

Esta diferencia de enfoque genera implicaciones prácticas significativas. Desde una perspectiva utilitarista, podría ser moralmente obligatorio sacrificar el propio florecimiento si ello incrementa suficientemente la felicidad total. El eudemonista, en cambio, sostiene que cada individuo tiene la responsabilidad primaria de cultivar su propia virtud y alcanzar su propia eudaimonía, aunque esto debe hacerse en armonía con la vida comunitaria.

La relevancia contemporánea del eudemonismo

Lejos de ser una doctrina filosófica meramente histórica, el eudemonismo experimenta un resurgimiento notable en el pensamiento contemporáneo, especialmente en el campo de la psicología positiva y los estudios sobre bienestar humano. Esta revitalización demuestra la profunda pertinencia de las intuiciones aristotélicas para comprender el florecimiento humano en el siglo XXI.

Eudemonismo y psicología positiva

La psicología positiva, campo fundado formalmente por Martin Seligman a finales del siglo XX, distingue explícitamente entre dos concepciones fundamentales del bienestar: el bienestar hedónico y el bienestar eudemónico. Esta distinción conceptual replica casi exactamente la diferencia filosófica antigua entre hedonismo y eudemonismo.

El bienestar hedónico se centra en la experiencia subjetiva de placer, la emoción positiva y la satisfacción momentánea con la vida. Se mide típicamente mediante encuestas sobre felicidad percibida, balance afectivo positivo versus negativo, y juicios globales de satisfacción vital. Este enfoque asume que el bienestar consiste esencialmente en sentirse bien.

El bienestar eudemónico, en cambio, se enfoca en el propósito, el significado, el compromiso (engagement) y la realización de las capacidades personales. Carol Ryff, una de las principales investigadoras en este campo, ha identificado seis dimensiones del bienestar psicológico eudemónico: autonomía, dominio del entorno, crecimiento personal, relaciones positivas con otros, propósito en la vida y autoaceptación. Estas dimensiones reflejan notablemente los componentes aristotélicos de la eudaimonía.

La investigación empírica contemporánea valida la intuición aristotélica: el bienestar eudemónico predice mejor la salud física y mental a largo plazo que el bienestar hedónico. Las personas que viven vidas ricas en significado y propósito, que se comprometen con actividades que desafían y desarrollan sus capacidades, experimentan no solo mayor satisfacción vital duradera sino también mejor funcionamiento fisiológico, incluyendo marcadores de salud cardiovascular, función inmunológica y longevidad.

Esta convergencia entre la filosofía antigua y la ciencia contemporánea no es coincidencia. Aristóteles estaba fundamentalmente en lo correcto: la felicidad duradera se deriva de la actividad significativa que exige la excelencia del carácter, un modelo inherentemente más resiliente y sostenible que la mera acumulación de experiencias placenteras.

Eudemonismo y la teoría de la autorrealización

Existe una alineación conceptual notable entre el eudemonismo aristotélico y la teoría de la motivación humana desarrollada por Abraham Maslow. La célebre jerarquía de necesidades de Maslow culmina en la autorrealización, definida como la necesidad de desarrollar plenamente el propio potencial, de convertirse en todo aquello que uno es capaz de ser.

Esta autorrealización, enfocada en el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades distintivamente humanas —especialmente la razón, la creatividad y la comprensión—, resuena directamente con la visión aristotélica de la vida contemplativa como la forma más elevada de eudaimonía. Tanto Aristóteles como Maslow reconocen que el florecimiento humano genuino requiere trascender las necesidades básicas para dedicarse al desarrollo de las capacidades superiores.

Además, el requisito aristotélico de que la eudaimonía necesita bienes externos y fortuna se correlaciona perfectamente con la estructura jerárquica de Maslow. Antes de poder dedicarse plenamente al perfeccionamiento intelectual y al florecimiento contemplativo, deben satisfacerse las necesidades fisiológicas básicas, las necesidades de seguridad y las necesidades sociales de pertenencia y estima. La pirámide de Maslow proporciona así una validación psicológica empírica de la observación realista de Aristóteles sobre el papel de los bienes externos en la eudaimonía.

Aplicaciones prácticas en la vida contemporánea

Los principios eudemonistas encuentran aplicaciones concretas en diversos ámbitos de la vida contemporánea. En la educación, el enfoque eudemónico sugiere que el objetivo primario no debería ser simplemente la transmisión de información o la preparación para el mercado laboral, sino el desarrollo integral de las capacidades racionales, críticas y creativas de los estudiantes. Una educación verdaderamente eudemónica cultiva las virtudes intelectuales —la curiosidad, el rigor, la apertura mental— junto con las virtudes del carácter.

En el ámbito del trabajo y las organizaciones, la perspectiva eudemónica desafía la noción de que el trabajo es meramente un medio para obtener recursos materiales. Sugiere en cambio que el trabajo puede y debe constituir una arena para el ejercicio de la excelencia, el desarrollo de capacidades y la contribución significativa. Las organizaciones que facilitan el florecimiento eudemónico de sus miembros —proporcionando autonomía, oportunidades de desarrollo, trabajo significativo— no solo promueven el bienestar individual sino que típicamente obtienen también mejores resultados organizacionales.

En la ética empresarial, los principios eudemónicos —la excelencia, la virtud, la prudencia— pueden guiar a los líderes hacia decisiones que equilibran apropiadamente el bienestar colectivo y el beneficio económico. La doctrina del término medio ofrece un marco para navegar tensiones éticas complejas: entre el corto y el largo plazo, entre los stakeholders diversos, entre la rentabilidad y la responsabilidad social.